師大新聞

「心象繪畫—高行健」9/23師大美術館登場 水墨與版畫展現自由心靈

▌高行健橫跨30年藝術之旅 諾貝爾文學獎得主水墨之境現身

諾貝爾文學獎得主高行健(1940–),以墨韻為介,近年來親自將數幅繪畫、文獻捐贈予國立臺灣師範大學。為感謝這段深厚的文化情誼,將由師大美術館與臺師大高行健資料中心,合作推出「心象繪畫——高行健」,將於9月23日至11月23日展出高行健橫跨30餘年共40餘件的水墨與版畫,邀請觀者在墨色中,聆聽寂靜,凝視未形。

高行健為2000年諾貝爾文學獎得主,也是國際著名的全方位藝術家,集小說家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家和理論家於一身。他的小說和戲劇關注人類的生存困境,瑞典學院在諾貝爾獎授獎詞中,以「普世的價值、刻骨銘心的洞察力和語言的豐富機智,為中文小說藝術與戲劇開闢嶄新道路」加以表彰。高行健的長篇小說《靈山》和《一個人的聖經》轟動國際文壇,被評為20世紀末中國文學的里程碑;戲劇作品自1980年代便受到歐洲劇壇的關注,《彼岸》、《逃亡》、《車站》等18部劇作,在歐、亞、美洲和澳洲等地上演不輟。他的水墨畫作獨具一格,在歐亞和北美已有上百次展覽,出版畫冊50餘本。

▌以「心象」探尋精神世界 墨色與心靈間的自由風景

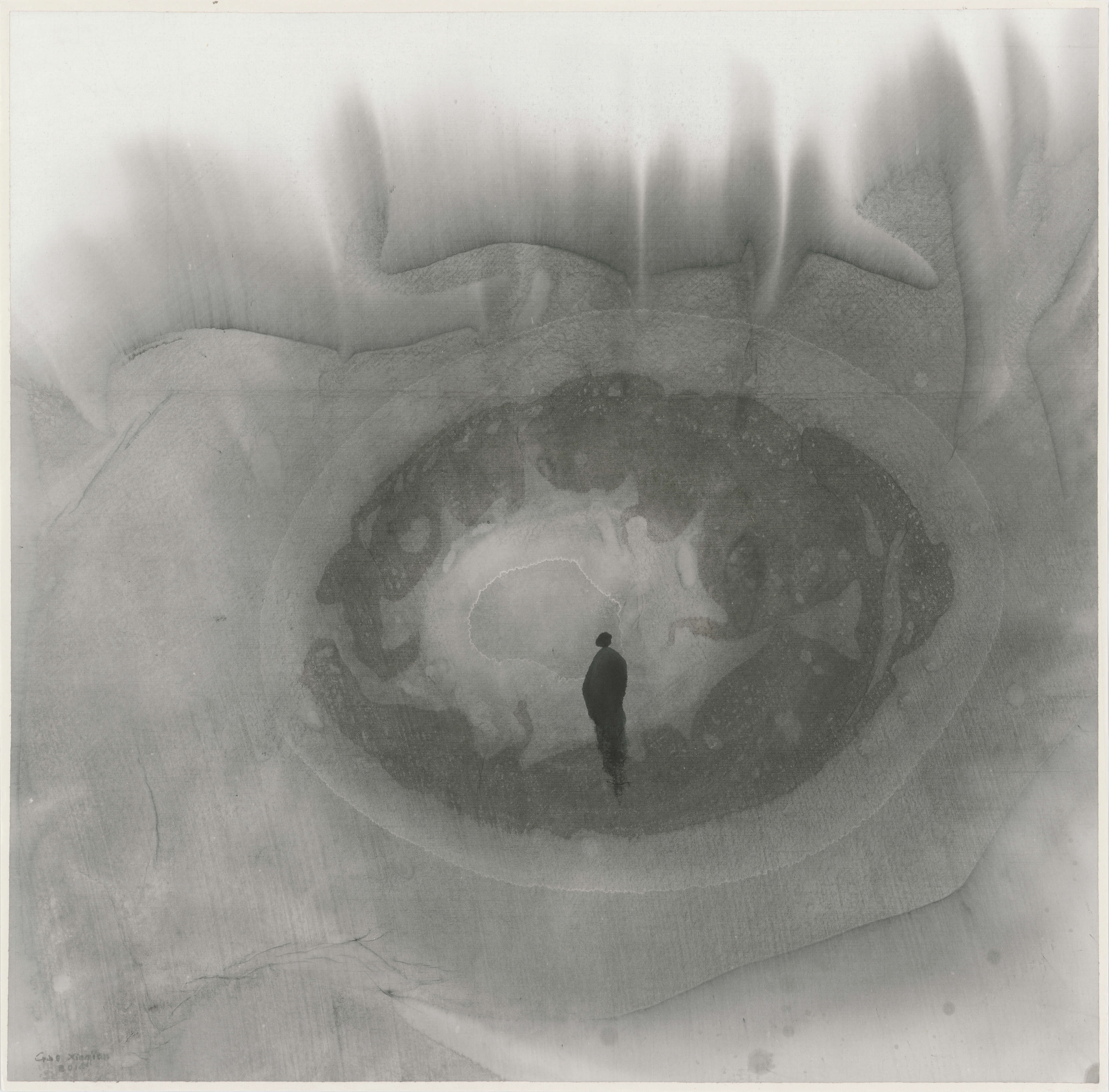

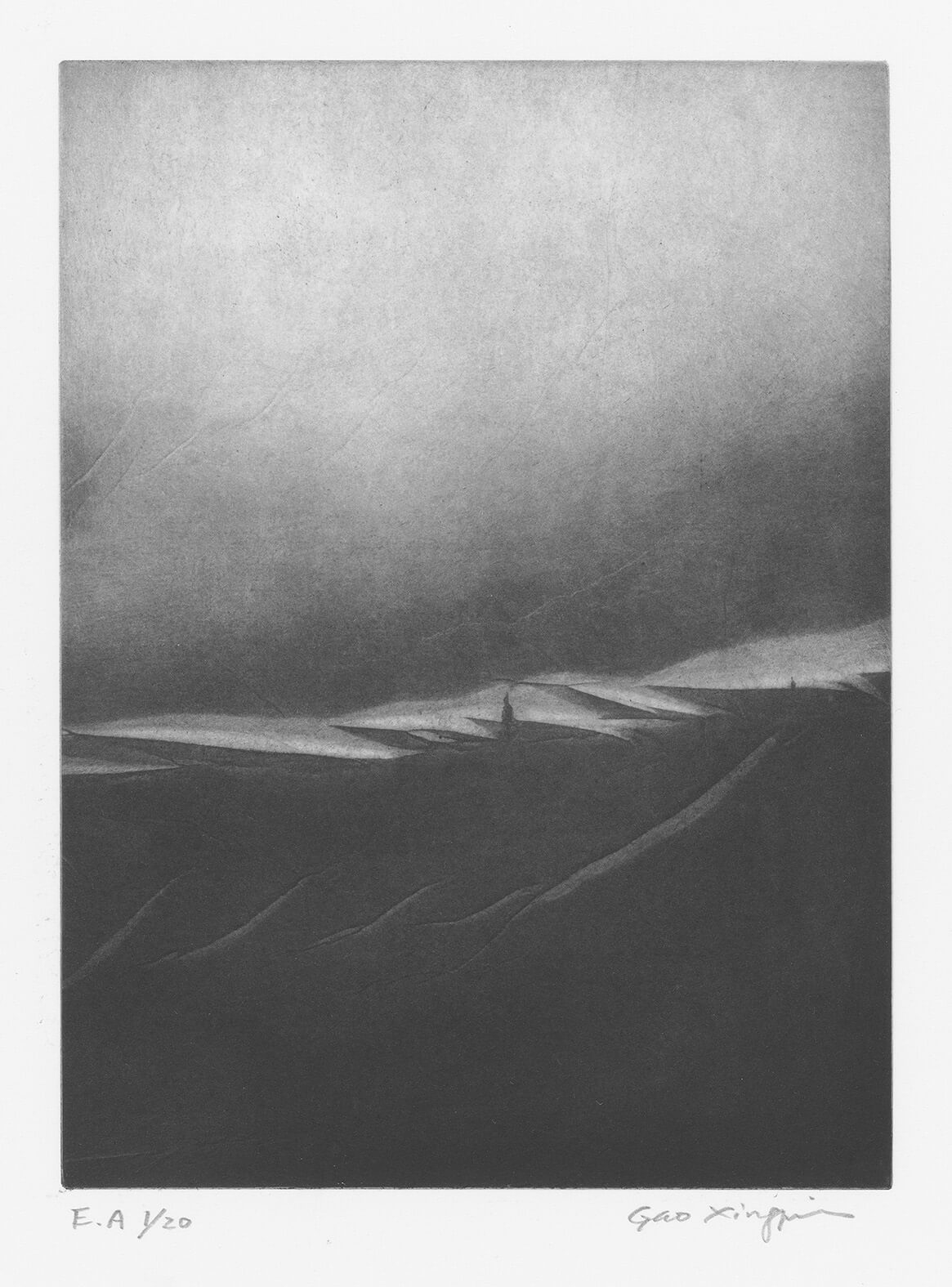

走近高行健的水墨,觀者往往會先被那股氤氳飄忽、如夢似幻的氣息所壟罩。黑與白在畫紙上交錯翻湧,墨色濃淡相生,線條或奔放飛白,或凝重如思,形與影在未竟之間停頓,彷彿觸及內在尚未形成的情緒記憶。這些畫看似暗示著山川、日月、人物或飛鳥的遙遠痕跡,卻始終拒絕被鑲嵌於傳統的山水範式,轉而在抽象與具象的臨界處呼吸。高行健稱之為「心象繪畫」——不是對外界的描摹,也非完全抽象的形態,而是對內心感知的直覺映現,像是一種內在的風景,帶領觀者穿梭於現實世界與精神世界的縫隙。

▌紙材、試墨與音樂旋律

這份看似自由的筆觸背後,實則隱含極為嚴謹的前置試驗。高行健在創作之前,會先反覆揀選紙材、試墨,觀察水墨在紙材間的滲透、暈染、乾裂,直至捕捉到與當下心境契合的墨韻與紋理,才真正落筆。而音樂亦是他創作過程中不可或缺的另一個重要條件。莫札特、韋瓦第、巴哈的古典樂,總是在他的畫室回蕩,從聽覺滲入他的神經,化為持續不斷的背景脈動,使筆墨在旋律中找到呼吸。當他想要展現更強烈表達,便會選擇當代音樂,讓不和諧音的張力牽引墨線。於是,在他的畫作中,聲音與影像的交織起伏,墨痕與韻律彼此纏繞,形成了一種共生而純粹的藝術場域。

▌藝術自在內心,拒絕文化標籤

高行健的畫作,在他1980年代末旅法後,即開始受到國際藝壇的注視。歐洲的評論家經常將其繪畫置於更廣泛的跨文化論述中,指出它們如何在不將東西方傳統簡單融合為一種同質化風格的情況下,建立起兩者之間的橋樑。

法國評論界在1990年代即注意到他,認為他紮根於東方水墨傳統,並以極具個性的方式,注入了自由而開放的當代表現,回應西方的現代性論題,從而超越地域性的局限。德語世界的展評也指出,他的水墨蘊含戲劇性的張力與存在的厚度,並留下創作過程的痕跡與無形的影子,在「豐富與空」的交錯中,映現東西方文化於當代語境下的碰撞與對話。然而,高行健拒絕被歸類於任何文化標籤,他認為藝術是藝術家的內在自覺,如此才能觸及普眾的人性。

▌多面向呈現!水墨、版畫與夫妻聯展

本展以水墨畫為主,也呈現十件版畫,包括腐蝕銅版與石版畫。他延續水墨的語彙,運用版畫獨特質地,彰顯氤氳的墨韻層次。此外,也帶來高行健小說家妻子西零的六幅油畫。西零以細緻的筆觸描繪詩意場景,色彩沉靜而優雅,與高行健的水墨形成一種互文。她的畫像是生活的低語,與高行健奔放的墨韻相對照,構成一種柔與剛、靜與動的和聲。

▌臺師大與高行健

國立臺灣師範大學與高行健的深厚淵源,始於2012年擔任本校講座教授,並於2017年獲頒名譽文學博士。為完整保存其橫跨文學與藝術的豐碩成就,臺師大於2021年設立「高行健資料中心」,不僅致力於相關文獻的典藏與學術研究,更積極推動國際合作。本次展覽即是這份長久情誼與學術積累的具體呈現。透過高行健資料中心的豐富收藏,師大美術館得以將藝術家歷經多年淬鍊的精神世界與創作熱忱,完整呈現在大眾面前,成為推動文化交融的重要平台。

回顧這批作品的時間跨度,從1988年初抵巴黎後的水墨探索,到2023年的近作,它們如同一條隱形的時間軸,記錄著藝術家心靈與筆墨的互動。這條軸線既與他在文學與戲劇上的思索交織,也映照出他對「自由」的不斷追尋與堅持。「心象繪畫——高行健」正如同一次精神的邀約,邀請觀者在墨色的浮動中,聆聽寂靜,凝視未形,進入一種無需語言卻極為深刻的心靈場景。正如高行健所說的:「希望觀者看到的不只是畫,而是看到自己。」(資料來源:師大美術館提供 / 編輯:胡世澤 / 核稿:鄧麗君)

▌跨國與談線上直播

新聞投稿 |

新聞投稿 |