師大新聞

【專題報導】臺師大首創媒體素養融入劇本殺 翻轉教育現場

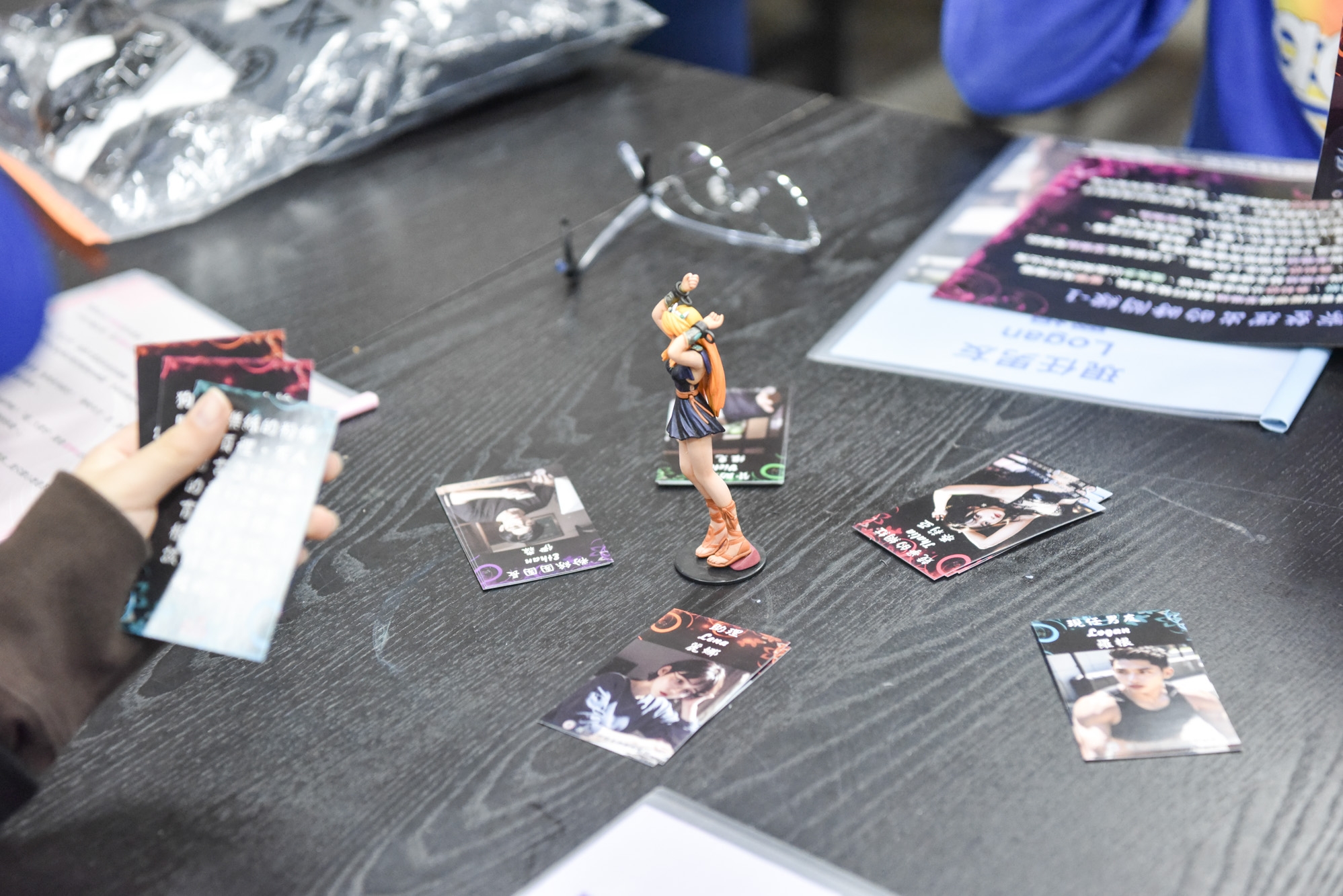

當「劇本殺」遇上「媒體素養」,一場角色扮演與社會現實交織的教育實驗就此展開。臺師大媒體素養教育活動推廣計畫攜手中嘉寬頻,推出全臺首創的「媒體素養劇本殺」共創計畫,將複雜的媒體議題轉化為四套沉浸式劇本,引導學生透過推理與扮演,親身體會資訊世界的倫理衝突、權力角力與價值抉擇。

計畫由臺師大大傳所教授陳炳宏主持,並邀請謀殺衛斯理工作室講師涂宇廷(兔兔老師)擔任共創工作坊帶領者。整體歷時半年,涵蓋課綱設計、劇本開發、實測修正,並實際帶入高中與大專院校的課堂中,是近年媒體素養教育中最具實驗性與突破性的嘗試之一。![]()

成立初衷:讓媒體素養變得有趣又有感

「我們希望媒體素養不只是認知知識,更能貼近生活、轉化為行動力。」談起基地成立的初衷,臺師大媒體素養基地行政專員林惠惠分享,基地近年已開發包括影片創作、媒體素養桌遊與校園講座等多元教材,但在實際執行中,仍觀察到學生對議題保持一定距離感,難以真正進入情境。

劇本殺提供一個強烈的沉浸式契機,相較傳統講授與問答模式,劇本殺結合故事情境、角色立場與推理任務,讓學生在扮演過程中必須做出選擇、承擔結果。林惠惠舉例:「當你扮演一個新聞總編或網紅,你會非常直接地面對資訊操弄與價值衝突,那種張力是其他教具難以模擬的。」

從課堂到遊戲:一場劇本殺怎麼誕生?

本次計畫共製作四套劇本,分別為《潔樂絲秀》、《墨語無間》、《迷霧秋夜》與《你給我記著》,主題涵蓋網紅文化、資訊判讀、媒體再現失衡與新聞倫理。《潔樂絲秀》以KOL綜藝節目為背景,探討網紅與商業合作之間的道德界線;《墨語無間》則聚焦資訊與網路謠言,將時空背景拉回古代,並模擬真假難辨的輿論場景;《迷霧秋夜》以小男孩離奇死亡案為背景,透過不同角色的發言與討論推敲出兇手,反思媒體如何再現弱勢與偏見;《你給我記著》則呈現記者在點閱率、新聞真相與編輯壓力之間的倫理拉扯。

這些劇本皆由參與劇本殺創作工作坊的學員共同完成。在講師涂宇廷的引導下,學員從自身生活經驗中提煉出問題意識,歷經三次實測與多輪修正,最終完成定稿。每一套劇本不僅具備緊湊的敘事與推理結構,更巧妙嵌入媒體素養議題,讓玩家在角色互動與推理行動中,自然展開思辨。

擔任創作指導的涂宇廷指出,劇本殺原本是新世代流行的社交解謎遊戲,每位玩家皆擁有獨立的身份與背景設定,需透過交流與資訊比對,在眾多線索中找出真相。而在此次課程中,創作團隊耗時兩個半月、每日六至八小時密集投入,不只打造出完整的故事世界,也將媒體倫理、資訊操弄、角色偏見等議題有機結合。涂老師認為:「這樣的遊戲形式,讓媒體素養教育不再只是課堂知識,而是能帶回生活裡繼續思考與練習的能力。」

他補充,課程設計中並不直接提供主題,而是透過試玩經典劇本殺,引導學員掌握劇情節奏與互動邏輯,再進一步討論與模擬。過程中,他發現最具張力的劇情往往並非簡單的善惡對立,而是藏在灰色地帶的道德困境與選擇難題。

桌遊 vs. 劇本殺:媒介轉變帶來什麼?

媒體素養教育基地過去即曾開發桌遊,如《公頻無私》,具備高可近性與易於教學的優勢。然而,林惠惠指出,劇本殺在「情感共鳴」與「視角切換」上的教育效益遠超過其他媒介。「當學生扮演KOL角色後,才真正理解什麼叫做輿論壓力。」她分享,有學生在遊戲後坦言「以前覺得網紅很光鮮,沒想到要承擔這麼多壓力」,這樣的內化經驗遠比單向講述來得深刻。

然而,劇本殺在推廣上也面臨現實挑戰。涂老師坦言,場地安排、劇本印製、人員引導等皆為成本高門檻,「若一班要分多組同時進行,需要大量人力與時間,對正式課綱推行有難度」。未來若欲擴大推廣,需考慮簡化設計與彈性改編。

戲外的轉變:學生與老師都在學習

這四套劇本歷經多次校園演練與教學測試才逐步定型。林惠惠觀察到,參與的學生不僅更投入,也更願意主動延伸討論。當教育不再只是講對錯,而是開啟選擇與辨識的過程,學生才能思考:「我相信什麼?為什麼?」

涂老師也在這場教育實驗中,經歷自身觀念的轉變。「我原本以為媒體素養就是學會反假訊息,但後來才發現,更重要的是辨識立場、理解脈絡與意識偏見。」

媒體素養,不只是會懷疑,更是能選擇

「我們的目標不是要學生記住一堆媒體知識,而是讓他們習慣在生活中多想一步:這則資訊從哪來?我要相信嗎?我要如何回應?」林惠惠強調。她認為,媒體素養的本質,是一種持續的思辨與選擇能力。

從演講、影片、桌遊到劇本殺,每一次媒介創新,都是臺師大媒體素養教育基地試圖「讓媒體素養變得有感」的努力。未來,基地也將持續嘗試更多跨域整合的教學形式,讓教育不只是知識的傳遞,更是共感的生成與行動的起點。(撰稿:東亞114莊馨予/ 影音:東亞114莊馨予、圖傳碩吳霈霈 / 編輯:張適 、媒體素養基地 / 核稿:胡世澤)

新聞投稿 |

新聞投稿 |